passer à travers mars… quand le temps s’empèse,

quand de fines gouttelettes moulinent et hachent une cargaison de gris

à rendre sans regret au jour du prochain vol

pour soleil – ciel bleu – joie de vivre

à moins qu’il neige ?

J’avais tout naturellement pensé finir en me désossant sur une place, jetant à la compagnie, gaiment tant que possible, d’abord les dents, puis la mâchoire, puis les yeux…

Je m’écartai un peu de la détresse. Rien de plus facile. Sortir sa charrette de littérature et brinquebaler sur les terres de la poésie. Les couteaux de la mort sillonnent les lointains ! Un torrent s’engouffre sous vos yeux… Un homme détale à perte de vue en tirant votre ombilic. Au bord du chemin quelqu’un est noir de froid. Des arbres humains sont vidés de leur chair. Entre deux dalles d’immeuble une aile noire s’introduit, avale son plein d’air, me claque dans les doigts…

Je me regardais écrire,

flamber les mots sur la page,

une robe autour de moi comme une cloche.

Un bel oiseau blanc au-dessus de ma tête étire ses ailes dans le ciel, me montre son cou maigre tendu

Je me voyais fendant l’air

ma vie dans les bras un flambeau supersonique.

Caracole !

La charrette est pleine de fleurs chaudes, piailleuses,

crie jusqu’au bout de la terre !

à l’arrivée, couteau levé contre la mer, le désespoir perd ses jambes,

c’est une pleine charrette de fer, freins bloqués, lourde de rouille et de calcaire,

et qui perd doucement de l’eau.

Je n’avais accès au monde que dans le triangle de la table et de la chaise

c’était moi la mort

une caresse ombrageuse et rabougrie. Me suis-je dit.

La mer, d’un rire bref, retournait sa robe sur la page.

Je me figurais son paquet d’eau me claquant au visage, noyant la cigarette que j’étais occupé à fumer, en parlant de la mort vaporeusement.

Des gens mouraient à cet instant,

ne laissant, j’écrivais, qu’un baiser rouge, silencieux.

L’homme à la charrette froisse ses joues de papier. Le soir, toutes les choses sortent leurs griffes de chat, les objets veulent parler, la montagne s’approche encore une fois à la fenêtre. Demain tout aura volé en éclats.

Le soir tombé sur lui, il s’imagine deux élytres de terre impossibles à bouger. Par-dessus, les arbres de la nuit déploient des jambes pleines de fourmis qui remuent tout, démontent tout. Sauf le hublot que l’homme épuisé avait posé sur la table, et qui ressemble, au matin, à une syllabe de poisson dans la mer.

Soudain il jaillissait en révolte, en chemins qu’il courait dans sa tête en tous sens,

Qui a sué ces pierres saignantes, criait-il

Qui les prendra d’une main folle, les jettera ?

Qui les verra comme des papillons battre quelques coups d’ailes…

S’assagissant, il lançait le crayon dans un monde de volutes futurisantes où de pâles héros échevelés à la grosse cervelle inventaient des substances biochimiques pour métamorphoser directement en papillons les corps déshumants, et des lunettes en 5D pour démêler les contraires…

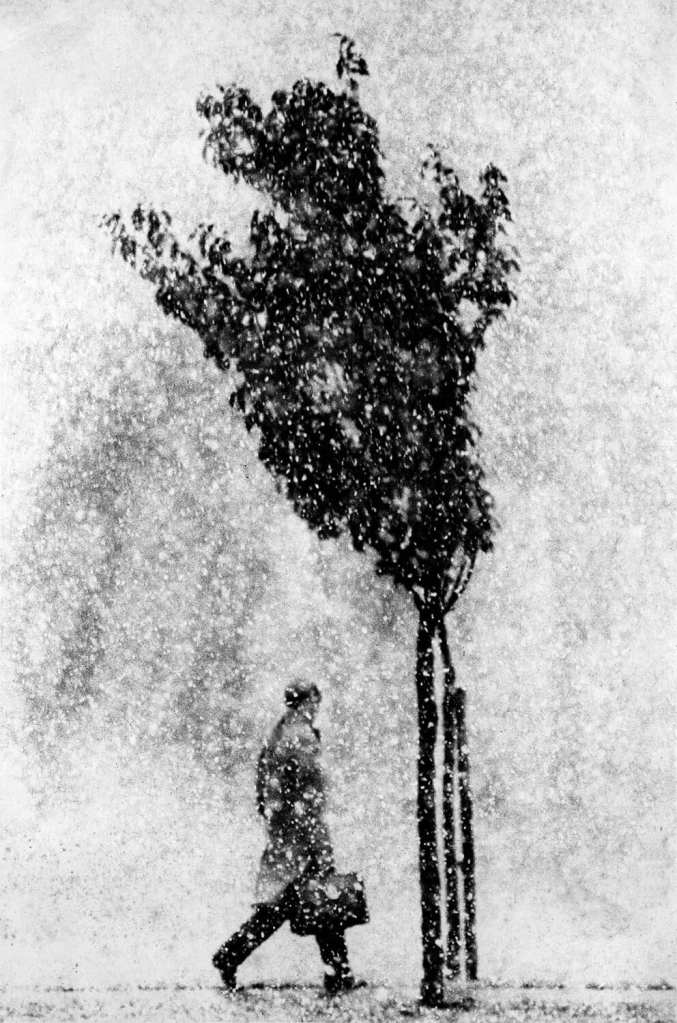

Vint la neige, vint avril, et des orages, puis le ciel bleu.

Je vis s’envoler des hirondelles blanches et noires.

Je vis encore sur la terre pousser pêle-mêle graines de la mort et graines de la vie.

Texte de 1975, 2001, 2025

Photographie de Robert Blomfield, Edinburgh, 1966

Très beau… Cette écriture court sur trente ans, selon les dates mentionnées, j’aurais envie d’en connaître les différentes étapes ! Merci en tout cas !

J’aimeAimé par 1 personne

Très peu de changements par rapport à la première version (1975, édition Maison de la culture de Grenoble) : d’abord quelques suppressions, puis ajout de brèves expressions : Je me regardais / Je me voyais / Je me figurais. Mais ce peu n’est pas sans importance, il signifie que la page est tournée. Ce texte me revenait de temps en temps en mémoire, comme pour me réclamer quelque chose. C’est arrivé.

J’aimeJ’aime